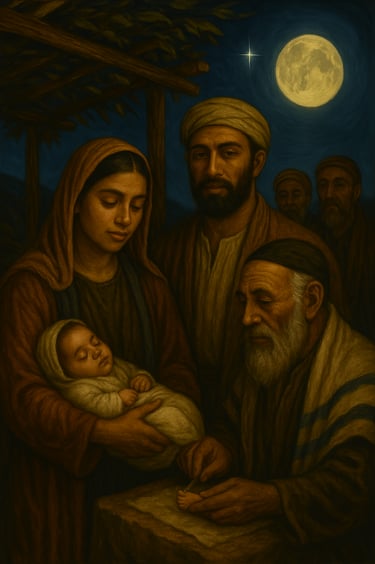

Die große Tag des HERRN ist näher, als du denkst. O komm, lasst uns Ihn anbeten – Lukas 2,13

Moed – die festgesetzten Zeiten

Schabbat שַׁבָּת

Ring F

Es war in der Tat in der Stadt Nazareth—seiner, da er Yeshua ist, Stätte der Erziehung und frühen Wohnstatt—dass Er zurückkehrte; und gemäß einer lange etablierten und niemals aufgegebenen Praxis betrat Er am Sabbat die Synagoge. An jenem Tag, von Anfang an geheiligt, nahm Er seinen Platz ein und trat hervor, um zu lesen, wie es Brauch war für einen, der nicht nur mit dem Buchstaben des Gesetzes, sondern auch mit dessen Geist vertraut war.

Der Sabbat—ach, diese wohltätige Bestimmung!—wurde nicht als bloße Last ritueller Pflicht eingesetzt, noch als Einschränkung der Freiheit erdacht, sondern vielmehr zum Wohle des Menschen gestaltet, liebevoll nach seiner Erschaffung eingefügt. Er ist, und war es stets, der siebte Tag: ein Abschluss der Mühen der Woche, ein stilles Heiligtum, in dem Himmel und Erde in gegenseitiger Ruhe widerhallen.

In der Tat kennzeichnet er auch die festgesetzte Wendung der Mishmarot—der priesterlichen Dienstordnungen—ein Rhythmus, durch göttliche Anordnung gesetzt und von denen befolgt, die sowohl Ehrfurcht als auch Ordnung suchen. So erkennen wir in der Feierlichkeit jenes Tages nicht nur das Aufhören, sondern die Verwandlung—eine heilige Choreographie, eingeschrieben in das Gewebe der Zeit.

Ring H

Pessach פֶּסַח

das Pessach

Es ist eine Angelegenheit feierlicher Überlieferung, und keineswegs leicht zu nehmen, dass die Darbringung des einzelnen Pesach-Lammes stets vor Einbruch der Dämmerung am vierzehnten Tag des Monats Nisan, oder Aviv, wie er in der älteren Sprache genannt wird, zu erfolgen hatte. Dieser Moment—voll ehrfürchtiger Erwartung und heiliger Absicht—war die Stunde, die bestimmt war, damit jenes Lamm herzugebracht und gemäß göttlicher Ordnung geopfert werde.

In dieser heiligen Bestimmung erkennen wir eine zutiefst bedeutungsvolle Vorausdeutung: Denn eben zu dieser Stunde wurde auch der Messias Yeshua, das makellose Lamm, dargebracht. Sein Opfer, anders als jedes zuvor, war weder eine Frage der Bequemlichkeit noch des Zufalls, sondern mit vollkommener Voraussicht bestimmt. Das Wunder jenes einzelnen Lammes, dessen Leib gemäß der heiligen Ordnung verzehrt wurde, war nicht das Ende der Sache, sondern vielmehr deren wunderbare Einleitung. Denn am siebzehnten Tag des Nisan ereignete sich ein noch größeres Geheimnis—dasselbe Lamm, nun auferstanden, stieg zum Vater empor als Darbringung der Erstlingsfrüchte für uns alle. So wurde die Ordnung nicht nur erfüllt, sondern herrlich vollendet, und die Himmel selbst bezeugten die Vollendung göttlicher Absicht. Der Tag Seiner Darbringung war in der Tat der vierzehnte des Nisan, gewählt nicht nur wegen seiner Übereinstimmung mit dem Gebot, sondern auch wegen seiner Ausrichtung auf ein weiteres, höchst wunderbares Zeichen.

Wie die heiligen Opfer auf ihren הָעַמּוּדִים haʿammudim—jene standhaften Säulen, bereitet für den Dienst am Altar—emporgehoben wurden, so wurde auch Yeshua, das makellose Lamm, am hölzernen Pfahl erhöht. So deutete der irdische Schatten auf die himmlische Wirklichkeit hin, und was einst mit Tieren in steinernen Höfen vollzogen wurde, fand nun seine Erfüllung in Ihm, auf dem alle Opfer ruhten.

Denn wenn man drei Tage und drei Nächte von der Zeit Seiner Bestattung abzählte, so gelangte man zum ersten Tag der Woche—in jenem bemerkenswerten Jahr gekennzeichnet durch das Fest der Erstlingsfrüchte. So fallen diese heiligen Zeiten zusammen, jede stützt die andere mit einer Harmonie so exakt, dass sie nur der Weisheit der Vorsehung zugeschrieben werden kann.

Und so, in dieser Konvergenz der Tage—dem vierzehnten des Nisan, der Zählung von drei Tagen und Nächten und dem Eintreffen des Tages der Erstlingsfrüchte—erblicken wir ein Gewebe, gewoben mit göttlicher Absicht. Dies sind keine gewöhnlichen Zufälle, sondern das Zeugnis der bestimmten Zeit, das in stiller Beredsamkeit von der Erfüllung spricht, die durch den vollbracht wurde, der gekommen war, den Willen des Vaters zu tun.

Es ist ein Punkt nicht geringer Neugier—und einer, der sowohl Ehrfurcht als auch Nachforschung einlädt—dass nur zwei Jahre jener Ära so präzise mit den heiligen Ereignissen an ihren bestimmten Tagen übereinstimmten. Es waren die hebräischen Jahre dreitausendsiebenhundertsiebenundachtzig und dreitausendsiebenhundertneunzig. Nach der Rechnung des Julianischen Kalenders sind sie uns bekannt als die Jahre siebenhundertachtzig und siebenhundertdreiundachtzig. Doch von beiden stellt sich das letztere—das Jahr 3790—als der wahrscheinlichste Kandidat für die Erfüllung dieser heiligen Begebenheiten dar.

Obwohl es als Anachronismus anerkannt werden muss, wäre das entsprechende Jahr im späteren gregorianischen Stil das dreißigste nach Anno Domini. Und so erkennen wir durch sorgfältige Messung und ehrliche Betrachtung die bemerkenswerte Übereinstimmung himmlischen Entwurfs mit irdischer Chronologie.

Es sollte klar ausgesprochen werden—und ohne Tadel gegenüber irgendeiner aufrichtigen Seele—dass dieses höchst heilige Datum nicht mit dem übereinstimmt, was heute als Karfreitag bezeichnet wird, noch war der Tag des Osterns zu jener Zeit überhaupt erdacht. In der Tat wäre es höchst ungerecht, der Kirche in dieser Angelegenheit einen Vorwurf zu machen, denn zur Zeit dieser göttlichen Ereignisse war die Kirche als Institution noch nicht ins Dasein getreten und hatte daher weder Stimme noch Gelegenheit, die festgesetzten Zeiten zu verändern.

Die heilige Chronologie, wie sie von oben verordnet und von dem treuen Überrest beobachtet wurde, blieb unberührt von späteren Berechnungen. Die Unstimmigkeit, wenn man sie denn so nennen will, ist das Ergebnis späterer Jahrhunderte, nicht jener frühesten und ehrwürdigsten Tage.

„Über den besonderen Fall des Osterns: Eine Betrachtung, höchst notwendig für den wahrhaft unterscheidenden Geist“ Von einem Beobachter der Bräuche, heiligen und sonstigen

Es ist eine Wahrheit, vielleicht nicht allgemein anerkannt, aber gewiss von ernsthafter Erwägung bedürftig, dass ein Feiertag, der so allgemein begangen wird wie Ostern, besser verstanden werden sollte von denen, die ihn feiern. Mitten im großen Gewimmel von Hüten und Blüten, von gekochten Eiern und in Folie gehüllten Hasen, liegt eine einzige Frage, die die Aufmerksamkeit jedes vernünftigen Wesens verlangt: Was, in der Tat, ist „es“?

Die Schrift, in ihrer ehrwürdigen Würde, spricht mit Klarheit zu denen, die bereit sind zu hören. Man muss sich, wie es jeder rechte Fragende tun würde, dem zwölften Kapitel des Buches Exodus zuwenden, wo der Allmächtige selbst gebietet, dass „es“—das heißt, das Passah—von allen Söhnen Israels gehalten werden soll, ausgenommen nur jene Fremden, die des Bundes ermangeln. Dieses „es“ ist keine Kleinigkeit. Es ist keine Angelegenheit bemalter Süßigkeiten oder hasenhafter Kuriositäten. Nein, „es“ ist ein Lamm: ein männliches Tier im ersten Lebensjahr, ohne Makel, aus der Herde zu nehmen und mit Eile und Ernst zu verzehren.

Doch was sollen wir dann von diesen modernen „Ostern“ halten, die wie so viele Blütenblätter im Frühlingswind verstreut sind? Sind sie versammelnde oder herdenartige Wesen? Das heißt, sammeln sie sich in feierlicher Ordnung oder tollen sie umher wie Kinder auf der Suche nach gezuckerten Preisen?

An erster Stelle möglicher Deutungen steht der רְאֵם (re'em), von den Übersetzern der King-James-Bibel (mit einer Begeisterung, die nicht allgemein gelobt wurde) als Einhorn bezeichnet. Dieses seltene und mythische Tier—so majestätisch, so einsam—erscheint in Numeri und Hiob mit großem Pomp. Die griechischen Stilisten gaben ihm ein Horn (monókerōs), und die Latinisten folgten mit rinocerotis, und so war die Sache für eine Zeit lang entschieden. Doch welches Haus Israels hat je ein Einhorn zur Schlachtung angebunden, geschweige denn eines zum Abendessen gebraten? Und wie, bitteschön, sollte man sein Alter bestimmen oder ob es makellos sei? Zweifellos ein höchst unkooperativer Kandidat für heilige Opfer.**

Als Nächstes betrachten wir das Ei—בֵּיצָה—jenes unscheinbare Oval, das nun durch Farbe, Glitzer und versteckte Körbchen zu rituellen Höhen erhoben wurde. Ist ein Ei männlich? Weiblich? Und muss es geopfert werden—als Spiegelei, pochiert, geröstet oder mit Schnittlauch verrührt? Und kann man mit gutem Gewissen behaupten, etwas sei makellos, wenn es derzeit blau ist mit rosa Punkten? Wie kann man nicht die „Chagigah“ als Vorläufer dessen erkennen, was PAAS heute anzubieten hat? Auch gealterte Eier geben Anlass zur Sorge, denn ein einjähriges Ei würde jedes Salonzimmer höchst unangenehm machen.

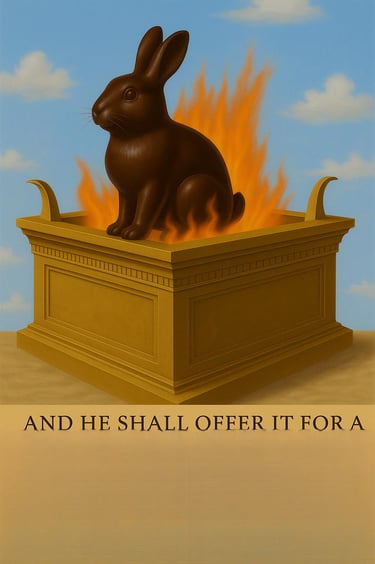

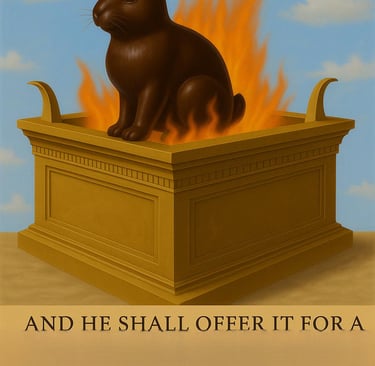

Der dritte Vorschlag—und ich zittere, ihn niederzuschreiben—ist der Hase, jener אַרְנָבוֹן, so geliebt von Kinderstube und Chocolatier gleichermaßen. Kaninchen sind berüchtigt schwer zu bestimmen im Geschlecht, eine Angelegenheit, die dem beiläufigen Festteilnehmer gleichgültig sein mag, doch für das levitische Priestertum von großer Bedeutung ist. Ein solches Geschöpf zu rösten, besonders in seiner dunklen Kakaogestalt, würde zweifellos zur Zerstörung führen—sowohl des Opfers als auch des Kochgeschirrs. Und obwohl der Duft wohl ein süßes Aroma sein mag, bezweifle ich, dass er auf dem Altar als קָרְבַּן עוֹלָה—olah, Brandopfer—angenommen würde. Es wirft vielmehr die Frage auf, wer eigentlich das Fondue erfunden hat.**

Dann gibt es natürlich den Schinken, der mit größter Sorgfalt behandelt werden muss. Nicht den Sohn Noahs, versteht sich, sondern das Schwein—בָּשָׂר חֲזִיר—dessen bloßer Name den Toragelehrten erschaudern lässt. Dass solches Fleisch bei einem Fest erscheinen sollte, das Israels Befreiung aus Ägypten gedenkt, ist eine Ironie höchsten Ranges. Man könnte ebenso gut Fleischbällchen auf einer vegetarischen Hochzeit servieren. Gewiss beabsichtigen jene, die davon essen, nicht, Antiochus Epiphanes nachzuahmen, doch ihr Tisch ließe anderes vermuten.

All dies führt uns schließlich zum Lamm—שֶּׂה im Hebräischen, „eines aus der Herde“, ἀμνὸς im Griechischen—jenes klar vorgeschriebene Opfer, dessen jede Eigenschaft mit Sorgfalt beschrieben ist. Dass Johannes der Täufer auf Yeshua blickt und sagt: „Siehe, das Lamm Gottes“, ist keine zufällige Metapher, sondern eine direkte Erbschaft aus den heiligen Schriften. Er, Yochanan, erklärte, dass Yeshua das „eine aus der Herde“ ist! Es ist das Herz des Passahfestes und die wahrhaftigste Antwort auf die Frage: Was ist „es“?

So, mein lieber Leser, wenn du deine eigenen „Ostern“ sammelst—ob versammelt oder verstreut, gekocht oder geformt—so lasse nicht die Feierlichkeit des Gebotes durch Süßigkeiten oder Kostüme verdunkelt werden. Denn der Herr gebot weder Einhorn noch Ei, weder Schokoladenhase noch Teufelsschinken—sondern das Lamm, und zwar das makellose.

In all diesen Dingen lasst uns gut denken, weise urteilen und ehrfürchtig essen.

Ring H

ungesäuertes Brot חַג הַמַּצּוֹת

Es ist von nicht geringer Bedeutung, Sie mit dem Beginn einer höchst feierlichen und ehrwürdigen Bestimmung vertraut zu machen, die am fünfzehnten Tag des Nisan ihren Anfang nimmt. Dieses heilige Zeitintervall, das sich über sieben Tage erstreckt, wird oftmals—wenn auch fälschlicherweise—unter dem Namen „Passah“ geführt, ein irreführender Begriff, der von jenen korrigiert werden sollte, die Genauigkeit in Fragen der Tradition und des religiösen Brauchtums schätzen. Innerhalb der Grenzen dieser festgesetzten Zeitspanne liegt die Feier der Erstlingsfrüchte, ein Moment von tiefgreifender Bedeutung, in dem die früheste Ernte in ehrfürchtiger Dankbarkeit dargebracht wird. Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt beginnt das Zählen des Omer—eine sowohl sorgfältige als auch sinnreiche Praxis, die die Tage mit stiller Erwartung und geistlicher Besinnung kennzeichnet.

Ring H

Das Omerzählen סְפִירַת הָעוֹמֶר

Es ist eine Wahrheit, die mit größter Ehrfurcht anerkannt wird, dass das Zählen des Omer als ein zartes Band dient, das die feierliche Beobachtung des ungesäuerten Brotes mit der freudigen Feier von Schawuot—auch bekannt als das Wochenfest—verbindet. Dieser heilige Verlauf, geprägt von stiller Hingabe und täglichem Gedenken, ist nicht bloß eine zeitliche Abmessung, sondern eine Reise der Seele von der Befreiung zur Offenbarung.

Ein Omer, wenngleich bescheiden in seinem Maß, besteht aus einem kleinen Bündel Gerste—schlicht im Erscheinungsbild, doch reich an Bedeutung. Es ist diese einfache Garbe, sorgsam gesammelt, die zum Sinnbild der Zählung wird, über neunundvierzig Tage hinweg mit unerschütterlicher Aufmerksamkeit beobachtet. Jeder Tag wird mit Absicht gezählt, als wolle man sagen, dass Heiligkeit nicht in Eile zu finden ist, sondern in der geduldigen Entfaltung des Zwecks.

Und wenn die Zählung vollendet ist, kommt der fünfzigste Tag nicht als bloßer Abschluss, sondern als geweihte Woche—ausgesondert sowohl im Geist als auch in der Feier. Es ist eine Zeit der Erfüllung, in der die Samen der Gerste dem Frucht der Erkenntnis weichen, und das Herz, das durch Tage der Besinnung gewandert ist, bereit ist, mit Freude zu empfangen.

Ring H

Fest der Erstlingsfrüchte – Gerstenernte

חַג הַבִּכּוּרִים

Jeschua wurde durch göttliche Bestimmung als unser Erstlingsopfer eingesetzt. Diese Berufung in seine heilige Rolle – sowohl vorbestimmt als auch vollkommen erfüllt – war und wird stets der Ausdruck des ewigen Plans Gottes sein. Der siebzehnte Tag des Monats Nissan im hebräischen Jahr dreitausendsiebenhundertneunzig war kein Zufall, sondern der präzise Moment, von der Himmelwelt bestimmt.

Denn es war am Schabbat, dem heiligsten aller Tage, dass seine Zeit im Grab endete und somit seine Herrschaft über den Tod bezeugt wurde. Doch in der Weisheit des göttlichen Entwurfs war es am achtzehnten Tag, dem ersten Tag der Woche, dass er als auferstanden befunden wurde. So war die zeitliche Ordnung dieser heiligen Tage nicht beliebig, sondern mit vollkommener Absicht gestaltet, damit der Wille des Vaters in seiner Fülle erfüllt und der Sohn offenbart werde – nicht nur als makelloses Lamm, sondern auch als Herr des Schabbat und unsere Erstlingsfrucht.

Dieses Datum, das drei Tage und drei Nächte nach dem Opfer am Pfahl liegt, bestätigt zweifellos das prophetische Muster, das seit uralten Zeiten angelegt war. Denn an diesem Tag, wie auch zu Pessach, sollte erneut ein einzelnes Lamm als Brandopfer dargebracht werden, vollständig aufsteigend zum HERRN, dem Gott Israels – ein duftendes und annehmbares Opfer. In gleicher Weise stellte sich Jeschua, auferstanden und verherrlicht, dar – nicht nur als שֶּׂה-Lamm, sondern auch als Hoherpriester des himmlischen Heiligtums.

Und anders als die Söhne Aarons, die zitternd eintraten mit Glöckchen an ihren Gewändern und einem Seil um ihre Füße – damit sie nicht vergehen vor der Gegenwart des Allerhöchsten – trat Er aus eigenem Antrieb hervor, ohne Zeichen oder Hilfe, denn Er bedurfte keiner Vorsichtsmaßnahme. Sein Wiedererscheinen war der sichtbare Beweis der Annahme durch den Vater, die Erfüllung des Schattens, den das irdische Priestertum warf, und die Wirklichkeit des himmlischen Plans.

Ring H

Wochenfest חַג שָׁבוּעוֹת

Es war am Wochenfest—fast fünfzehn Jahrhunderte, nachdem der bebende Gipfel des Sinai mit Feuer und Stimme widerhallte—dass ein gewisser Mann, mit Namen Zachariyah, aus der ehrwürdigen Ordnung des Aviyah, seinen heiligen Dienst in den Höfen des Tempels erfüllte. Dieses Amt, nicht durch Gunst, sondern durch Abstammung und Gesetz anvertraut, verlangte von ihm das Schwingen der zwei Brote, reich an Sauerteig, wie es die Tora vorschreibt, zusammen mit den Brandopfern und den Friedensopfern—Darbringungen, die in feierlicher Dankbarkeit vor dem HERRN dargebracht wurden.

Die Aufgabe, mit angemessener Ehrfurcht und Treue vollendet, bedeutete nicht ein Ende, sondern einen Anfang. Zachariyah verließ die Bezirke des Heiligen ohne Banner, ohne Trompete—nur mit einer stillen Gewissheit in seinem Innern. Bei seiner Rückkehr zu den bescheidenen Annehmlichkeiten des Hauses, wo Frömmigkeit auf stille Beständigkeit traf, empfing seine Frau.

Was folgte, war keine sofortige Erfüllung, sondern eine Zeitspanne—eine Dauer, geprägt von achtzehn Monaten Erwartung und göttlicher Fügung. Denn in dieser demütigen Verbindung, besiegelt durch Glauben und Verheißung, wurde der Lauf der Geschichte sanft in Richtung seines bestimmten Zieles gelenkt. Jenes Kind, dessen Geburt Licht in den Schatten bringen, Hoffnung in müde Herzen tragen und jede uralte Verheißung erfüllen würde—Er war, endlich, im Kommen.

Schawuot

Ring H

Tag des Schofarblasens יוֹם הַתְּרוּעָה

Dieser Tag gilt mittlerweile als Beginn der herbstlichen Bestimmungen – eine Jahreszeit, die nicht ohne ihre Feierlichkeit ist. Obwohl der heilige Text in seiner Ursprache weder Schofar noch Trompete ausdrücklich erwähnt, ist es eine merkwürdige Gewohnheit der Übersetzer, solche Instrumente einzufügen – sei es aus Instinkt oder aus dem Wunsch nach Erhabenheit.

Es ist zudem häufig zu beobachten, dass dieser Tag mit dem zweiten Kapitel des Propheten Joel verknüpft wird – einem Abschnitt voller Bildsprache und Inbrunst. Doch eine solche Verbindung, so selbstbewusst sie auch vorgetragen wird, scheint dem zutiefst menschlichen Drang zu entspringen: dem Erkennen von Mustern, wo keine beabsichtigt waren – eine Art interpretatorische Stickerei auf dem schlichten Gewebe der Schrift.

Die einzige wahre Entsprechung zum Schofar liegt in der kalendarischen Gegebenheit – dass dieser Tag auf den Monatsanfang fällt, eine Zeit, die durch Brauch und Gebot mit dem Erklingen des Schofars begangen wird. Dass sich diese beiden Ereignisse – das eine kalendarisch, das andere interpretativ – überschneiden, ist für den nachdenklichen Geist durchaus verstörend. Es ist keine Harmonie göttlicher Fügung, sondern vielmehr ein Zusammenprall menschlicher Erwartung mit dem Schweigen des Textes.

Ring H

Jom Hakippurim יוֹם הַכִּפֻּרִים

Tag der Sühnungen – alle fünf

Es ist eine Wahrheit göttlich anerkannt, dass die ewige Bestimmung – am zehnten Tag des Tischri, über die so viel geschrieben wurde und über die so viele Herzen nachgesonnen haben – in keiner Weise fortschreiten kann, es sei denn, die Gestalt, die für ihre Beobachtung von höchster Bedeutung ist, der Hohepriester, ist selbst zugegen. Ohne den Kohen HaGadol existiert weder die Möglichkeit der Sühnungen noch die Heiligkeit, die für das heilige Werk des Tages erforderlich ist.

Er muss anwesend sein – nicht allein persönlich, sondern auch in Abstammung –, „an seines Vaters Statt“, wie der heilige Text des Buches Levitikus dies höchst deutlich bekräftigt. Und wie viele Familien, die mit solchem Erb-Ehrentum gesegnet sind, mit einem solchen ewigen דִּבְרָה-Ordnungsruf, haben in Ehrfurcht über die ernste Verantwortung nachgedacht, die eine solche Stellung mit sich bringt?

🕊️ Es liegt, so darf man wohl sagen, nicht im Bereich gewöhnlicher Bestimmungen, dass dieser Moed – diese feierliche und göttlich verordnete Zeit – ihren Platz findet. Nein, sie gehört zu jener seltenen Gattung, ewig in ihrem Wesen und unumstößlich in ihrem Zweck, denn sie spiegelt nicht die Launen der Menschen wider, sondern den Schatten und das Ebenbild eines Priestertums, das unberührt ist vom Vergehen der Stunden. Ein Priestertum außerhalb der Zeit, ewig und gelassen. Solch ist die Ordnung – חֻקַּת עוֹלָם –, ein ewiges Gesetz, wie es der HERR mit solcher Klarheit und Autorität an Mosche verkündete, dass kein Widerspruch möglich ist.

In der Tat liegt die Wurzel der Sache – „Shoresh“, wie man sagen würde – im „Kafar“, einer zutiefst priesterlichen Handlung. Denn er, der Priester, naht sich nicht mit leerem Ansinnen, sondern trägt das, was selbst genähert werden muss. Eine Bewegung nicht zum Ritual, sondern zu einem Ort tiefster Heiligkeit, wo die Flügel der Cherubim eine Bedeckung werfen, so zart wie göttlich.

Diese Cherubim und ihre Flügel, gesetzt über der Lade, schmücken nicht nur den heiligen Raum, sondern erfüllen ein Geheimnis von gewaltiger Tiefe. Denn, wenn das Gedächtnis recht dient, so waren die letzten beiden Cherubim dazu gesetzt, den Menschen aus dem Garten Eden zu bannen – dem einst verlorenen Paradies. Doch nun, in einer überaus tiefgreifenden Umkehrung, lassen dieselben Gestalten, in goldener Majestät geschnitzt, das Nahen nicht nur zu, sondern bergen es. Wo einst der Zugang verwehrt war, wird er nun göttlich gewährt; und was entfernt war, wird unter dem schwebenden Schatten der Gnade herbeigezogen.

In jedem Zeitalter gibt es bestimmte Zeiten, die nicht nur zu den Bräuchen des Gottesdienstes sprechen, sondern zur innersten Natur des Priesters selbst. In diesen heiligen Augenblicken offenbart sich seine Berufung; seine Nähe zum Göttlichen wird nicht mechanisch vollzogen, sondern durch intime Absicht. So auch war es mit Malki Tzedek, dessen Erscheinung vor dem HERRN – unbefohlen, doch höchst rechtzeitig – von einem Geheimnis kündet, das zu tief ist, als dass es ein sterblicher Verstand fassen könnte. Sein Nahen war nicht bloß Zeremonie, sondern Zeugnis eines ewigen, stillen und edlen Priestertums.

Ebenso nahte David, geliebt und sanftmütig, mit dem Ephod um seine Lenden – seine Darbringungen nicht begrenzt durch sein Königtum, sondern getragen von einem priesterlichen Sehnen, das seine göttlich bestimmte Ordnung war; ein Wunsch, sich mit Würde und Hingabe zu nähern. Diese Geste, demütig und doch königlich, schimmerte mit den Nachklängen jenes himmlischen Rhythmus, den Mosche einst in heiliger Ehrfurcht auf dem Berg erblickte. Denn nicht die Form war es, die Macht verlieh, sondern der Schatten, den sie warf – das himmlische Heiligtum, nicht von Menschenhänden gemacht, ewig in seiner Wirklichkeit.

Und dann trat Jeschua, Sohn Davids, großer Hohepriester der Verheißung und Erfüllung, in jenes Heiligtum – die Wohnstätte, nicht von Handwerkern gestaltet, sondern im Herzen des Himmels geformt. In Ihm fanden alle Schatten ihr Licht; alle Muster trafen ihre Substanz. So vollzieht der Priester nicht bloß den Dienst – er lebt die Absicht Gottes, naht sich dem Einen, dessen Gegenwart alles überschattet, wie einst und noch heute die Flügel der Cherubim.

So ist das Wesen der heiligen Zeit und des heiligen Amtes: eine göttliche Choreografie, in der der Mensch nicht vorgreift, sondern willkommen ist. Die himmlischen Wirklichkeiten und die Muster, die sie werfen – Schatten – sind nicht Ausdruck verschiedener Religionen, sondern einer einzigen göttlichen Absicht. Es wäre eine Verirrung, eine Verkleinerung, dies als bloße Zeremonie darzustellen. Es ist der ausdrückliche Wille des Höchsten, die einstige Entfremdung zu beenden. Es liegt nichts Zeremonielles in dem, was Aaron tat, noch in dem, was David, Malki Tzedek und Jeschua vollbracht haben. Es gibt nur einen Gott und einen göttlichen Plan.

Ring H

Laubhütten - Sukkot

חַג הַסֻּכּוֹת שִׁבְעַת יָמִים לַיהוָה

Es wurde oft mit viel Freude und Heiterkeit verkündet, dass wir uns an den ‚Grund der Saison‘ erinnern sollen. Doch man muss sich in ernster Betrachtung fragen, ob uns nicht auf subtile und gewiss bestimmte Weise ihre wahre Bedeutung entzogen wird. Denn im Hebräischen leitet sich das englische Wort ‚season‘ von ‚moed‘ ab – einer göttlich verordneten Verabredung, nicht leichtfertig zugewiesen. In allen Annalen der Heiligen Schrift gibt es keinen Hinweis darauf, dass der Gott Israels je eine klimatische Jahreszeit als Grundlage für Sein Kommen angedeutet hätte. Nein – hätte die Geburt des Messias im Frost des Winters stattgefunden, so trüge sie nicht das Zeichen göttlicher Absicht, sondern widerspräche vielmehr der Natur des moed. Man kann nicht annehmen, dass ein solches Ereignis dazu dienen sollte, das christliche liturgische Jahr zu bestätigen – mit all seinen Festen und Fastenzeiten, die zu jener Epoche noch unbekannt waren. Auch darf es nicht rechtens als Umdeutung europäischer heidnischer Traditionen begriffen werden. Der Kalender des HERRN war längst etabliert – alt, feierlich, unveränderlich. Seine Verabredungen, ewig im Gedanken, unterliegen nicht den Launen menschlicher Neuerfindung. Es ist vielmehr durch heiligen Plan, dass Sein Kommen die eine bestimmte Zeit erfüllen sollte, deren Absicht darin besteht, göttliche Gegenwart unter Menschen zu bringen – wenn auch nur für eine begrenzte Spanne. Wie der Apostel Johannes berichtet: Er kam und zeltete unter uns.

Es existiert keine Vielheit von Religionen, sondern eine einzige Wirklichkeit: die prophetische, die bundgemäße und die den Kindern Israels anvertraute. Das Heil kommt von den Juden (Johannes 4,22). Und in dieser Wahrheit – ungeschmückt und unverziert – liegt die Würde und Klarheit, die keine von Menschen erfundene Saison nachbilden kann. Die freudige Zeit familiärer Zusammenkünfte war die Vereinigung, das Pfropfen des ‚ger‘ – der wilden Zweige – unter die natürlichen Zweige: die Familie Israels. Dieses ‚Zelten‘ war der wahre Grund. Es vollzieht sich vom 15. bis zum 22. Tischri. Keine andere Saison wurde so geordnet – vom HERRN selbst. Es ist ‚Sein‘ heiliger Tag. Die Zeit Seiner Geburt muss unter Seinen festgelegten Zeiten gesucht werden, wie sie in Seinem Wort offenbart sind. Leute, habt ihr je versucht, mit jemandem über Tradition zu diskutieren, der glaubt, dass Augustinus die Schneekugel erfunden hat? Genau da sind wir angekommen. Es ist, als würde Santa Claus die Diskussionsrunde moderieren.

Sagt einer: ‚Das ursprüngliche Datum ist unbekannt‘ – und plötzlich ist das ein Freibrief dafür, alles zu feiern, was Oma 1947 auf ein Dekokissen gestickt hat. Hört zu: Wenn eine Tradition nicht ein wenig Prüfung aushält, ist sie keine Tradition – sondern historisches Himmel-und-Hölle. Wir halten nicht an Irrtümern fest, weil sie gemütlich sind – sondern weil wir keine Fußnoten lesen wollen. Probiert Augustinus! Die Hälfte seiner Texte klingt wie ein Navi, das auf Latein schreit.

Und Charles Dickens? Großartiger Schriftsteller, großartige Frisur – aber der Mann hat die Hälfte unserer modernen Weihnachtsnostalgie erfunden, und manche glauben, das sei eine theologische Position. Spoiler: Tiny Tim war kein Prophet. Man zitiert Dickens, um sich innerlich warm zu fühlen – nicht, um Fragen ewiger Wahrheit zu klären.

Ihr wollt eine Tradition, die zählt? Dann müsst ihr wissen, was der wahre ‚Grund der Saison‘ ist – und der besteht nicht aus Schleifen, Sentimentalität oder einem verstaubten Datum auf einer Pergamentrolle. Es geht um Wahrheit, Mut und Klarheit. Werte bewahrt man nicht, indem man sie in einen Früchtekuchen einbackt und fermentieren lässt.

Lasst uns also den Irrtum nicht in Lametta einwickeln und ‚heilig‘ nennen. Lasst uns die Wahrheit finden, den Glitter abschütteln und aufhören, Tante Mildreds viktorianische Dekoschachtel wie eine theologische Quelle zu behandeln. Augustinus würde zustimmen – nach sechs Absätzen und zwei Vorbehalten. Dickens würde vielleicht feuchte Augen bekommen, aber selbst er würde sagen: ‚Lasst uns keinen Unsinn heiligen, Freunde.‘“

Der achte Tag שְׁמִינִי עֲצֶרֶת

Ring H