Die große Tag des HERRN ist näher, als du denkst. O komm, lasst uns Ihn anbeten – Lukas 2,13

Gottes Kalender mit Tishrei15 verstehen

„Bei Tishrei15 erforschen wir Gottes Wesen durch seinen biblischen Kalender. Wir helfen dir, seine göttlichen Festzeiten zu erkennen und ihre Bedeutung für deine geistliche Reise Monat für Monat zu verstehen.

Rachel

Die größte Geburtstagsfeier aller Zeiten

Für diejenigen, die behaupten, dass Juden Geburtstage nicht ehren

–https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/458473/jewish/Birthday.htm

– ist offensichtlich, dass der Mangel an Geburtstagsverweisen in der Schrift jene eine einzigartige Geburt betont, die vom Himmel geehrt wurde, nur nicht von Seinem Volk. Die Ehrung einer jüdischen Identität, die Lukas 2,10–14 überlagert, entspricht nicht der Botschaft, die uns übermittelt wurde. Lukas 2,17 stößt in vielen messianischen Gemeinschaften auf taube Ohre

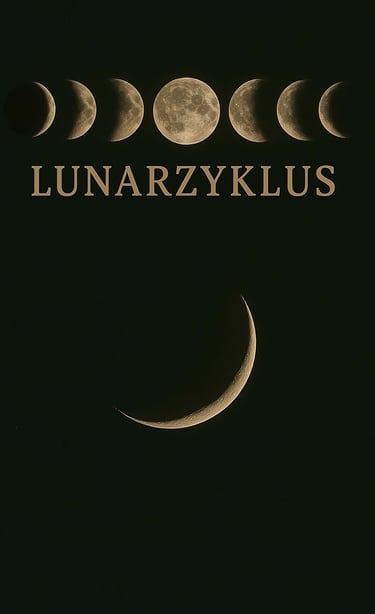

Was ist ein Jahr?

Es ist von nicht geringer Bedeutung, im Hinblick auf das Zeitverständnis der Alten zu erkennen, dass ein Jahr – in der heiligen Sprache „Schanah“ (שָׁנָה) genannt – weder allein durch den Lauf des Mondes, noch ausschließlich durch die Sonne bestimmt wurde, sondern vielmehr durch eine feine Harmonie zwischen den Mondmonaten und dem tropischen Sonnenjahr, das ungefähr dreihundertfünfundsechzig Tage, fünf Stunden, neunundvierzig Minuten und zwölf Sekunden umfasst. Diese Abstimmung war kein bloß theoretisches Interesse, sondern von beträchtlicher praktischer Relevanz, denn das Jahr musste mit den Jahreszeiten übereinstimmen, insbesondere mit der Gerstenernte, die als entscheidender Markstein diente.

Das Pessach (פֶּסַח), ein höchst feierliches Fest, war nach göttlichem Gebot im Monat Aviv zu halten – ein Begriff, der nicht nur das reifende Korn, sondern auch den Frühling selbst bezeichnet, den ersten und hoffnungsvollsten Abschnitt des Jahres. Um zu gewährleisten, dass dieser heilige Zeitpunkt nicht in Unordnung gerät, wurden Interkalationen – jene feinen und notwendigen Anpassungen – vorgenommen, da die Himmel bekanntermaßen keiner strengen Ordnung gehorchen. Besonders bemerkenswert ist, dass niemand in seiner Beobachtung je zwei Neumonde innerhalb desselben Monats wahrnahm – ein Phänomen, das das gesamte System ins Wanken gebracht hätte.

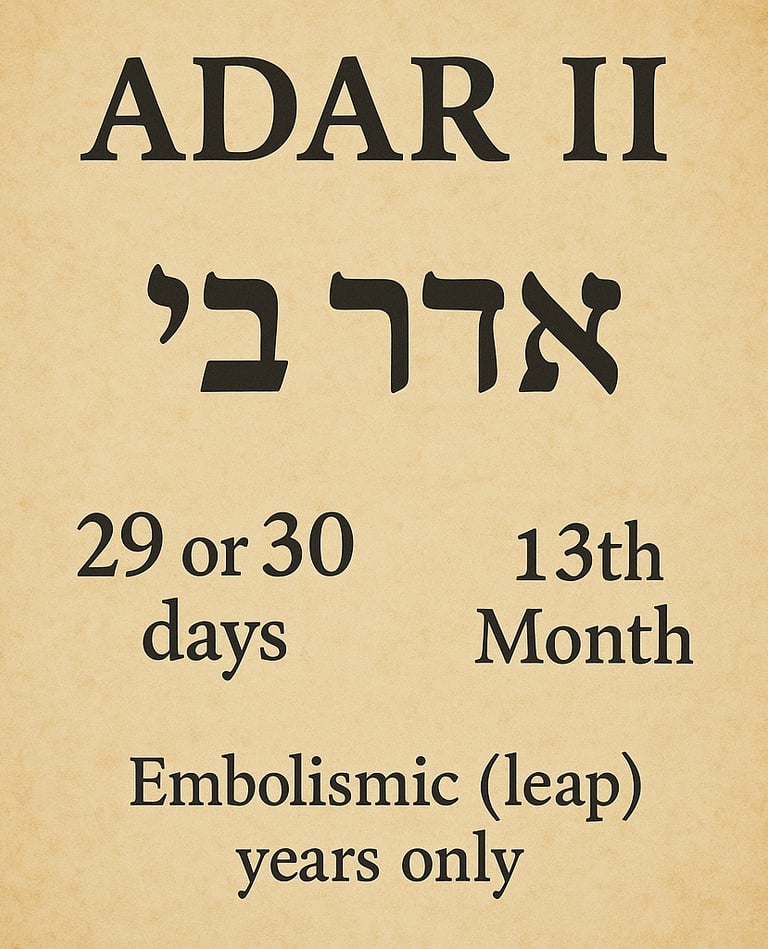

Um ein solches Durcheinander zu verhindern, führten die Weisen das sogenannte Schaltmonat ein: einen zweiten Adar, sorgfältig als zwölfter Monat in jenen Jahren eingefügt, in denen dies erforderlich war. Zugleich war die Anzahl der Tage in bestimmten Monaten – insbesondere dem achten, neunten und dreizehnten – variabel. Aus diesen notwendigen Änderungen ergeben sich sechs unterschiedliche Jahreslängen, mit eleganter Symmetrie in zwei Klassen unterteilt: drei gewöhnliche und drei embolismische Jahre. Die gewöhnlichen Jahre bestehen aus 353, 354 oder 355 Tagen; die embolismischen, also eingeschobenen Jahre, aus 383, 384 oder 385 Tagen.

Der Ausdruck „embolismisch“ leitet sich vom griechischen „embolimos“ (ἐμβόλιμος) ab, was „eingefügt“ oder „interkaliert“ bedeutet – ein Wort, dessen Eleganz seiner Nützlichkeit entspricht. Dieses System ergibt einen Zyklus von neunzehn Jahren, nach dem die Mondberechnung wieder ihre ursprüngliche Übereinstimmung erreicht. Obschon gewöhnlich dem Astronomen Meton von Athen zugeschrieben, dessen Name heute diesen Zyklus ziert, glauben viele, dass eine solche Methode bereits von den Sumerern verwendet wurde, deren himmelskundliche Sorgfalt kaum zu überschätzen ist.

Die vorliegende Betrachtung wird sich vornehmlich auf einen Zeitraum von zwei Jahren konzentrieren, der Abschnitte der hebräischen Jahre 3757 bis 3759 umfasst und den julianischen Jahren 751 und 752 AUC entspricht. Dies liegt 107 metonische Zyklen zurück. Innerhalb dieses sorgsam gewählten Zeitfensters soll unser Augenmerk verweilen, um zu untersuchen, wie sich das Heilige und das Himmlische in der Ordnung der Zeit vereinten.

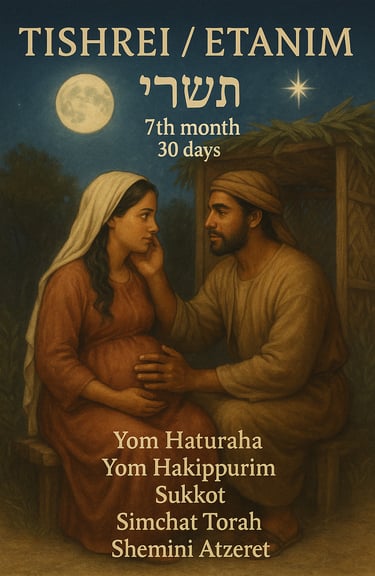

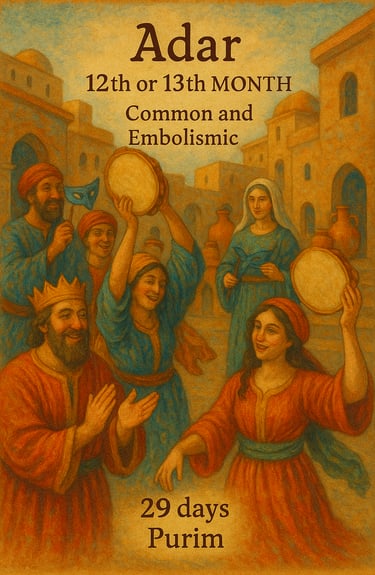

Die hebräischen Monate

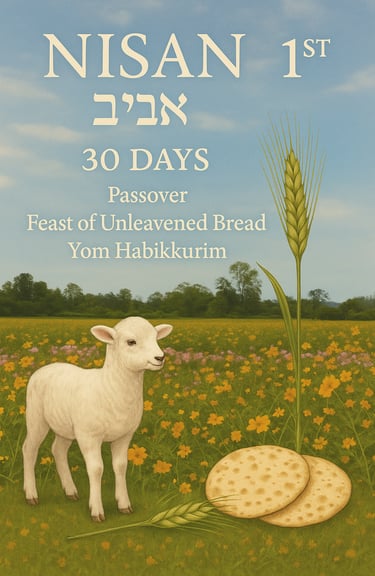

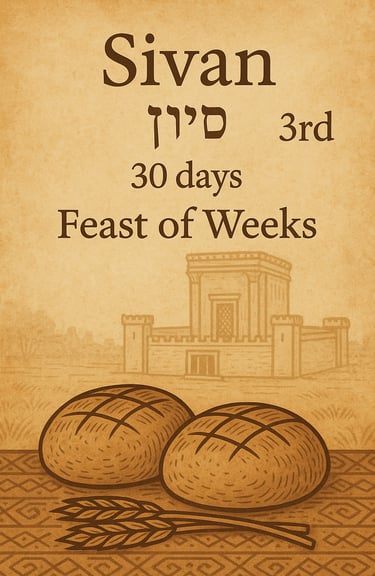

Da die hebräischen Monate entweder 29 oder 30 Tage umfassen, stellt der hebräische Kalender ein einzigartiges System dar, das vielen westlich geprägten Denkweisen nur schwer zugänglich erscheint. Er ist sowohl lunar als auch solar, gelenkt durch einen Rhythmus von Beobachtung und Berechnung. Die Tage werden nicht benannt, sondern gezählt; die Monate hingegen tragen sowohl Namen als auch Nummern; und das Jahr beginnt nicht mit dem Januar, sondern mit dem Monat Nisan – auch Aviv genannt – sobald der Molad, also der Neumond, gesichtet oder berechnet wird. Dies ist keine bloße Spekulation, sondern göttliche Anordnung, erstmals in 2. Mose 12,2 verkündet und mit Hingabe über die Jahrhunderte hinweg bewahrt.

In Schaltjahren wird ein dreizehnter Monat – Adar I oder Adar Rischon – nach dem Monat Schevat eingefügt, wodurch das Jahr verlängert wird, damit das Pessachfest in seiner rechtmäßigen Jahreszeit verbleibt. Die Notwendigkeit dieser Anpassung entspringt einer astronomischen Realität; eine Lunation umfasst schließlich etwa 29,53 Tage. Die Monate befinden sich im Ring J. Ohne solche Einschübe würden die heiligen Feste von ihren festgelegten Zeiten abweichen. Und wie es mit den Monaten geschah, so musste es auch mit den Mishmarot – jenen priesterlichen Dienstabteilungen, die in Zyklen heiliger Pflicht zugeordnet wurden und im Ring G dieses Kalenders erscheinen – geschehen sein. Auch sie bedurften der Anpassung, um im Einklang mit dem Schabbat und dem Mondzyklus zu bleiben.

Der Kalender ehrt somit sowohl die Beobachtung als auch die Berechnung des Neumonds – Methoden, die nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern als zwei Instrumente in treuer Harmonie fungieren. Dies ist das Erbe des Stammes Issaschar, von dem in 1. Chronik 12,32 geschrieben steht, dass er die Zeiten verstand und wusste, was Israel zu tun hatte. Nicht die Sekte von Qumran, sondern Issaschar ist es, dem die Tora diese heilige Verantwortung anvertraut.

Die Woche

Die Bildung einer Zeiteinheit als Unterteilung des Monats ist uralt und in vielen Kulturen bezeugt. Der akkadische Begriff „šapattu“ bezog sich auf den Vollmond oder einen Ruhetag und ist in Texten aus der Zeit Hammurabis (ca. 18. Jahrhundert v. Chr.) belegt, wenngleich seine genaue kalendarische Funktion umstritten bleibt. Der Text von Bereschit (Genesis) 1,3 bis 2,3 enthält die Aussprüche des HERRN, des Gottes Israels.

14 Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. 15 und seien Lichter an der Feste des Himmels, daß sie scheinen auf Erden. Und es geschah also. 16 Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne. 17 Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, daß sie schienen auf die Erde 18 und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, daß es gut war. 19 Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag.

Der Tag

📖 Biblische Referenz Ordnungszahl (Deutsch) Hebräischer Tag (Hebräisch)

1. Mose 1,5 der erste Tag יוֹם רִאשׁוֹן .

2. Mose 1,8 der zweite Tag יוֹם שֵׁנִי.

3.Mose 1,13 der dritte Tag “יוֹם שְׁלִישִׁ.

4. Mose 1,19 der vierte Tag יוֹם רְבִיעִי

5.Mose 1,23 der fünfte Tag יוֹם חֲמִישִׁי

6.Mose 1,31 der sechste Tag יוֹם שִׁשִּׁי

7.Mose 2,2–3 der siebte Tag (Sabbat)יוֹם שַׁבָּת

Im heiligen Bericht, wie er im Berescheit — das heißt im Buch Genesis — zu finden ist, von Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 2, Vers 3, werden die Wochentage ausschließlich durch Ordinalzahlen bezeichnet. Es werden ihnen keine Namen verliehen, mit Ausnahme des letzten Tages, der allein mit einem Titel geehrt wird: Er wird Schabbat genannt. Die Schrift stellt diese Tage in der direktesten und schlichtesten Weise dar: Jeder beginnt mit dem Untergang der Sonne und endet mit dem nächsten. Demnach kann die Dauer eines jeden Tages variieren.

Es ist bemerkenswert, dass die griechischen und lateinischen Traditionen zwar Namen für die Wochentage besitzen, jedoch ist eine solche Nomenklatur in ihren jeweiligen Übersetzungen der heiligen Schrift merkwürdig abwesend. Auch englische Übersetzungen folgen diesem Muster. Die biblische Gewohnheit, Ordinalbegriffe zu verwenden, wurde von den Übersetzern bewahrt, obwohl mit einigem Bedauern festgestellt werden muss, dass diese Treue nicht auf die Theologie übergegangen ist, in der diese Konvention offenbar weitgehend vernachlässigt wurde.

The Mishmarot

oder

Ma'amadot

מִשְׁמָרוֹת

Die Einteilungen des Priestertums, äußerst umsichtig in vierundzwanzig klar benannte Abteilungen gegliedert, erscheinen in halbjährlicher Rotation und sind getreu am linken Rand des Kalenders verzeichnet, innerhalb dessen, was als Ring G bezeichnet wird. Diese Abteilungen, oder Mishmarot, kehren mit beständiger Regelmäßigkeit jedes Jahr zurück — eine Tatsache, die durch zahlreiche Hinweise in der Mischna bestätigt wird, welche mit bemerkenswerter Klarheit über dieses Thema spricht.

Es verdient besondere Beachtung, dass in dem früheren Abschnitt von Ring G diese Namen in der heiligen Sprache — dem Hebräischen — wiedergegeben sind, während sie in der späteren Hälfte in transliterierter Form erscheinen, wahrscheinlich zur Erleichterung jener, die mit der Ursprungsschrift weniger vertraut sind. Diese sorgfältige Einschaltung ist keineswegs zufällig; vielmehr stellt sie eine gezielte Schutzmaßnahme dar, die darauf abzielt, jene zeitliche Verschiebung zu verhindern, welche die anderen Elemente des Kalenders ohne solche Vorsicht unter Umständen beeinträchtigen würde.

Ein bedeutsamer Punkt wird zudem im ersten Buch der Chronik, Kapitel vierundzwanzig, Vers neunzehn gemacht, wo eine klärende Aussage über die Mishmarot gegeben wird: nämlich, dass dies ihre Dienstzuweisungen waren — gemäß ihrer Ordnung in das Haus des HERRN einzutreten. Eine Anordnung, die nicht nur etabliert, sondern auch bewahrt wurde.

Bemerkenswert ist, dass dieselbe Ordnung vom Evangelisten Lukas zu Beginn seiner Erzählung aufgegriffen wird, wie in Kapitel eins, Vers fünf zu finden ist. Dort verweist er mit höchst bewundernswerter Genauigkeit auf die Ordnung Abijas — ein Hinweis, der nicht beiläufig, sondern bewusst gesetzt ist. Er dient als chronologischer Marker, durch den der aufmerksame Leser den weiteren Verlauf der Ereignisse verfolgen kann — ein Verlauf, der letztlich in der Geburt von Jeschua gipfelt, heute unter dem Namen Jesus weithin bekannt.

Ein solches Detail, so bescheiden es auf den ersten Blick erscheinen mag, ist in Wahrheit ein Angelpunkt der heiligen Chronologie, verwebt es doch die priesterliche Ordnung, die prophetische Erwartung und den göttlichen Augenblick. Es steht als stille, aber tiefgreifende Bekräftigung dafür, dass der Tempeldienst, seine Zyklen und Einteilungen, keine bloßen Relikte einer vergangenen Ära sind, sondern Instrumente, die weiterhin in der großen Ordnung göttlicher Absichten wirksam sind.

Es ist zu beachten, dass ebenso wie der Kalender der Einschaltung unterliegt, auch die Mishmarot entsprechend angepasst werden müssen, um im Einklang mit der korrekten Jahreszählung zu bleiben. Diese Praxis der Ausrichtung war keineswegs zufällig, sondern gründlich etabliert und gewissenhaft beobachtet. Diese Notwendigkeit verlangt die Anwendung eines Systems — ja, eines Geräts — durch das die Zeiten des kollektiven Dienstes so geordnet werden können, dass sie die Einschaltungsanpassungen mit sowohl Genauigkeit als auch Ehrfurcht berücksichtigen.

Diese Praxis wurde jedoch weder von den Griechen noch den Römern übernommen, die dem Priestertum keinerlei besondere Relevanz beimaßen, noch wurde sie von den Rabbinern in ihrem Kalender weitergeführt, nach der Auflösung des Priestertums durch eben jene Römer. Die Weigerung, anzuerkennen, dass das Priestertum — insbesondere der Hohepriester — weiterhin eine gegenwärtige Verbindung besitzt, wenn auch nur als Schatten der himmlischen Wirklichkeit, ist den westlichen Traditionen weitgehend entgangen.

Der Sakerdotalismus der katholischen Kirche mit seiner aufwendigen liturgischen Struktur, ebenso wie der rabbinische Machzor für Jom Kippur, tragen eher zur Verhüllung als zur Bekräftigung der bleibenden Bedeutung des biblischen Priestertums bei.